研究室の活動+α (2018年度)

2019/02/21

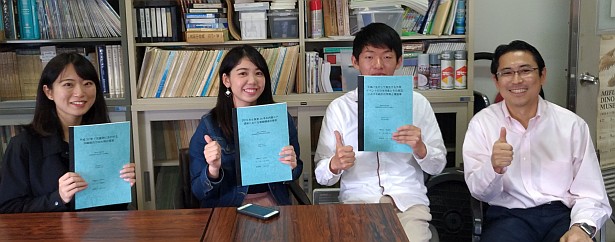

卒業論文の提出日。4年生は全員論文を仕上げて提出することができました。お疲れさまでした!

2019/02/15

研究室の田中さんが先島諸島の大雨イベントに関する数値モデルを用いた事例解析について

修士論文の発表をしました。台湾の地形の影響と内部重力波の両方の役割を明らかにしました。

気象庁の現業予報に有益な研究になったのではないかと思います。

2019/02/14

本日は卒業研究の発表会がありました。写真は発表を終え一息つく皆さんの姿です。

論文の提出は一週間後ですので、まだまだ気が抜けない時間が続きます。

2019/01/29

学生部屋に間仕切りを導入。研究に集中できると概ね好意的です。卒業研究、修士研究の総仕上げ、頑張ってください。

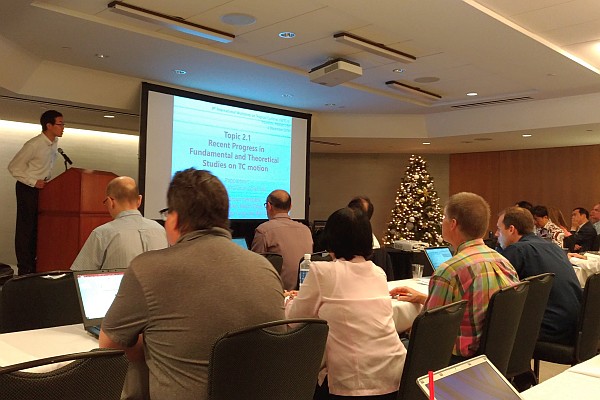

2018/12/09

今年度はどうにも忙しくて、このページの更新ができないままでしたが、ハワイからの機上でようやく更新作業をする時間が取れました。

2018/12/04

ハワイのホノルルで開催された国際気象機関(WMO)の「第9回熱帯低気圧に関する国際ワークショップ(IWTC-9)」に参加し、特別セッションで日本の航空機観測プロジェクトに関する話題提供をしてきました。

小型ジェット機で台風の目に突入した話は興味と驚きを持って聞いてもらえたようです。今後の国際的な共同研究につながる予感がしました。

同じく琉大から参加した伊藤先生は、台風の進路に関する研究の最近の動向をまとめる重い役割を担っていました。お疲れ様です。

2018/11/28

成田空港事務所で行われた「航空気象講演会」で、航空機を用いた台風観測について講演し、そのあと成田空港地方気象台の見学会に参加してきました。

気象台では空港で運用されるCバンド偏波レーダーとドップラーライダーの監視画面を見て、空港での気象観測・予報についてお話を伺うことができました。

夜の懇親会は第一ターミナル内のレストランで行われ、飛行機の時間を気にせずお酒が飲める、ちょっと不思議な体験ができました。

また、京成電鉄「東成田駅」に残る、かつての空港アクセス駅時代独特な雰囲気を味わうこともできました。

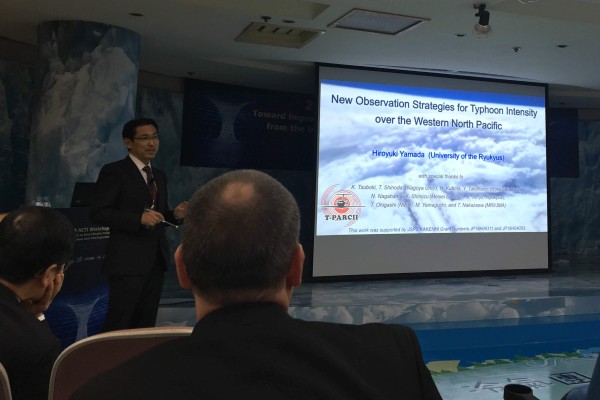

2018/11/26

台北の中央気象台で行われた極端気象の観測と予測に関する国際ワークショップに参加し、航空機を用いた台風観測について講演しました。

この会議では、研究室のメンバーで国立台湾大学に短期留学中の細川さんとも久しぶりに会うことができました。

2018/11/23

11/23はラジオゾンデ観測の本番。恩納村にある研究施設の一般公開と併せて行ったので多くの見学者に見守られながらの放球となりました。

夜は恩納村にあるコテージに移動し、京都大学防災研究所の皆さんと合同での合宿を行いました。よい交流の場となりました。

2018/11/22

京都大学防災研究所の丸山先生が率いる耐風構造研究分野の皆さんが琉球大学を訪問され、合同のセミナーを行いました。

科研の共同研究で、今後ドップラーライダーを用いた大気境界層の観測を一緒に行う予定です。

翌日の恩納村でのイベントでも一緒に観測を行う計画です。

2018/11/19

担当する専門科目「気象学実験」の恒例行事であるラジオゾンデ観測が今年も始まりました。

この日はテスト放球を行いました。

2018/11/15

山田研と伊藤研で瀬底研究施設に泊まり込み、英語の論文に丸2日間浸る合宿を行いました。今年で4年目になる恒例行事です。

本部でとれる魚の刺身に舌つづみしながら夜遅くまで語り合いました。

また、山田研メンバーは合宿後に本部港で釣りを楽しみました。

2018/10/12

3年次学生の研究室配属を機に、大気海洋3研究室の合同である秋の恒例「流体飲む会」を行いました。

2018/09/28

台風観測飛行の最終日は鹿児島空港から台風中心を経由して名古屋小牧空港に戻ります。

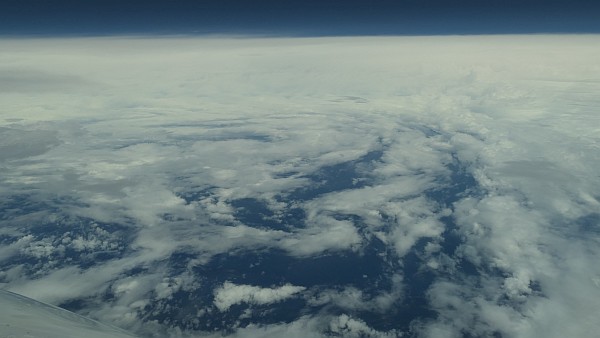

今日は雲の形から目の中心を見つけるのが難しく、操縦士と「あれか?」「いやあっちでは?」と議論しながら航行します。

ようやく見つけた中心の近くで旋回する際に撮影した写真では、海面に大きな波がたっているのが見えました。

中心を離れて壁雲を抜け、南大東島の近くで比較用のドロップゾンデを投下すると任務はほぼ終了。機内はホッとした雰囲気に包まれました。

小牧に着陸し、お世話になったダイヤモンドエアサービスの皆さんと記念撮影の後、那覇への旅客便をチェックすると台風の接近により全て欠航・・・。

戻ることができれば沖縄で目の中でラジオゾンデを上げようと思っていましたが、敢え無く断念です・・。

名古屋のホテルに泊まり、深夜ラジオの電話取材を受け、翌日に羽田に移動してその次の日に那覇に戻りました。

2018/09/27

台風観測飛行3日目。那覇空港から台風経由で鹿児島空港に向かいます。那覇航空測候所に勤める、山田研現役メンバーの田中さんとOBの田盛君が見送ってくれました。また、報道取材班が沖縄から搭乗しました。

気象庁推定の中心気圧は950hPaのまま。衛星画像によると目の周りで雲が散在的に発達するものの、まとまれない様子。

25日から中心位置がほぼ停滞しており、海面水温が低下して雲の発達が鈍くなっているのかもしれません。

昨日と同様、広い目の中で中心を目視で見つけるため、操縦席から前方の雲を注視しながら進みます。

目の中の積雲は昨日より発達した様子で、背の高いものを避けながら進むと、らせん状の高積雲を伴う積雲が現れました。これが今日の中心の様子です。

毎日異なる表情が見られ、興味深いです。到着地の鹿児島は秋雨前線の北側で、爽やかな秋の風が吹いていました。

2018/09/26

台風第24号(Trami)の航空機観測2日目は、フィリピンのクラークから台風の中心を経由して沖縄の那覇空港に向かいます。

気象庁の推定によると中心気圧は950hPaと急に弱まりました。昨日と同様、ほとんど揺れることなく台風の中心に進入します。

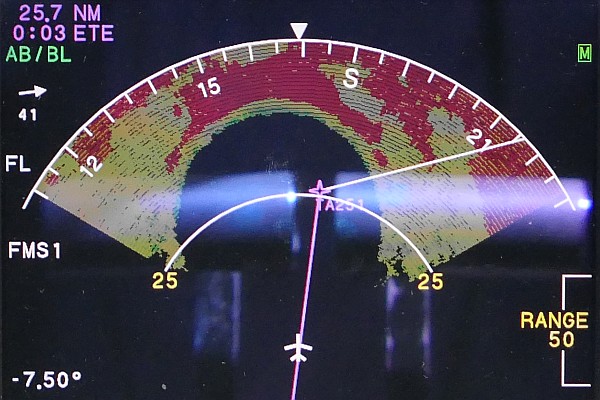

目の直径が100km以上になり、レーダーの画像で中心を特定するのが難しくなり、操縦席から目視で中心を見つけることになります。。

目の中を一度抜け、外側での観測を行い、再び目に突入してドロップゾンデを投下します。那覇までの4時間の飛行はあっという間でした。

2018/09/25

満を持して始まった台風第24号(Trami)の航空機観測。これから4日間のフライトになる予定です。

初日は名古屋の小牧空港からフィリピンのクラーク空港へ飛びます。私(山田)は操縦席の後ろに座って気象レーダーを見ながらゾンデの投下位置・タイミングを決める担当です。

気象庁の推定によると中心気圧は915hPaと猛烈な勢力に達しており、揺れを覚悟で中心に向かってみると、シートベルトの要らないわずかな揺れの後に目の中に入ってしまい拍子抜けでした。

目の中の雲の様子は、昨年の台風第21号(Lan)の時より全体的に滑らかで、溶けかかったアイスクリームに囲まれているような気分でした。

クラーク空港は台風の外でしたが近くで雷雲が発達し、稲光を見ながらの着陸となりました。着陸後、積乱雲のかなとこ雲に伴う乳房雲が明瞭に見えました。

2018/09/13

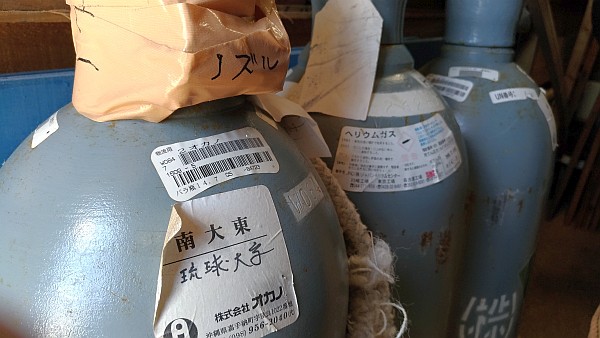

台風の航空機観測で使用するドロップゾンデと通常のラジオゾンデを比較して特性の違いを調べるため、

南大東島で臨時のラジオゾンデ観測を行うことになり、使用するヘリウムガスや観測機器を運ぶため、名古屋大学の坪木先生と防災科研の大東(おおひがし)さんとともに南大東島を訪れました。

サトウキビの輸送に使われた軽便鉄道の跡が残る島です。

南大東島地方気象台で台風観測の概要を紹介させてもらったあと、職員の皆さんに懇親会を開いてもらいました。

これで台風航空機観測の準備は整い、あとはいつ観測を行うか・・・です。

2018/09/10

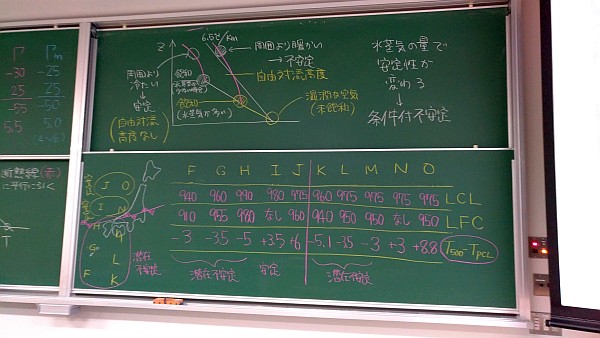

福岡大の集中講義を担当しました。

積乱雲や台風など、降水を伴う大気現象を理解するための内容で、前半は成層の安定性について、後半は実際の現象の観測に基づく特徴について解説しました。

エマグラムを用いて梅雨前線の周辺環境の安定性(自由対流高度など)をみんなで調べる演習も行いました。

また、「台風観測の最前線」と題してセミナーも行いました。

夜の懇親会ではもつ鍋を、昼食では福岡のうどんを頂きました。美味しかったです。

2018/09/06

ドロップゾンデの試験観測を琉球大学瀬底研究施設で行いました。

通常のラジオゾンデと同様にバルーンで浮揚させ、上空で切り離して落下させ、上昇と下降でのデータ取得状況を調べるというものです。

信頼あるデータを取得するためには、色々な調査が必要となります。

ちなみに、通常のラジオゾンデの放球と同じように、総務省からの電波の免許と航空局からの気球飛行の許可が必要になります。

2018/08/28

積乱雲接近中!

2018/07/27

昨年の航空機ドロップゾンデ観測の論文(主著は伊藤先生)が出版されたのを機に、

東京の田町にある琉球大学東京オフィスでプレス発表を行いました。

2018/07/20

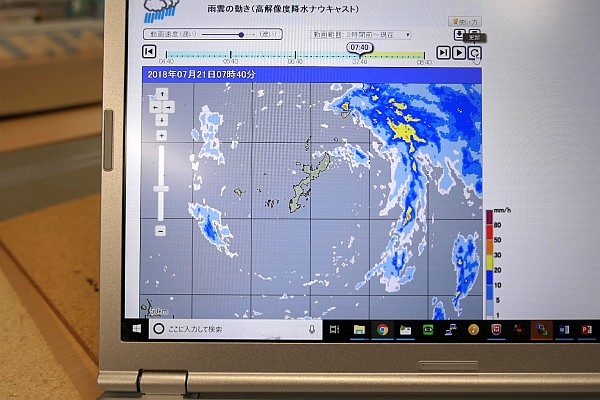

台風10号の中心が沖縄本島を通過するのに合わせて、恩納村の研究施設に泊まり込んでラジオゾンデ観測を行いました。

目が大きく壁雲の雨が弱い「スカスカ」な台風で、「これで本当に台風なの?」と疑いたくなるほど風は弱かったですが、

ちょうど中心で放球したラジオゾンデのデータからは暖気核がちゃんとあることが確認できました。

台風の中心における観測データをまた積み重ねることができました。

右下は泊まり込みにおつきあい頂いたセンター長との朝食の一コマです。

2018/07/14

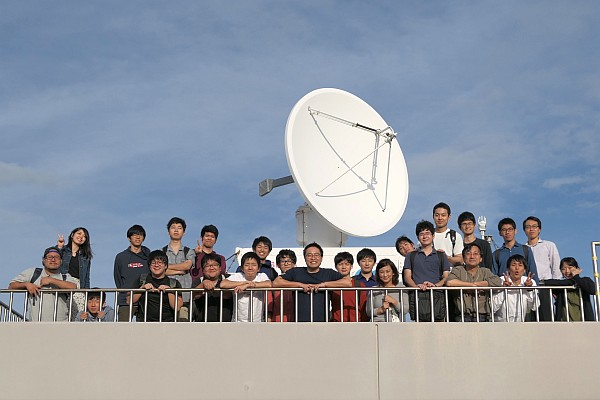

琉球大学のオープンキャンパスにて、航空機やレーダー、ラジオゾンデを用いた台風観測について紹介し、

屋上にある気象レーダーの見学会も行いました。研究室の4年生の皆さんにも手伝ってもらいました。

2018/05/18

4年生が研究室学生控室の表示板を新調してくれました。

こちらの本にインスパイアされているものと思われます。多分。

2018/04/25

新学期が始まり、3年生がコースに配属されたのを機に、恒例の流体3研究室合同の「流体飲む会」を開催しました。

今年1年、みんなで頑張っていきましょう!